エンジニア転職で失敗を避けるためには、事前に失敗パターンを知っておくことが重要です。未経験者は「思っていた仕事と違った」、経験者は「企業文化が合わなかった」といった理由で転職を後悔するケースが多発しています。

実際に転職に失敗した人の体験談を見ると、準備不足や情報収集不足が原因で、入社後にギャップを感じて早期退職してしまう事例が後を絶ちません。しかし、これらの失敗は事前対策で十分回避可能です。

本記事では、エンジニア転職でよくある失敗パターンを未経験者・経験者別に整理し、失敗を避けるための具体的な対策方法まで徹底解説します。転職成功への道筋が明確になるので、ぜひ最後までお読みください。

目次

テキスト-10.png)

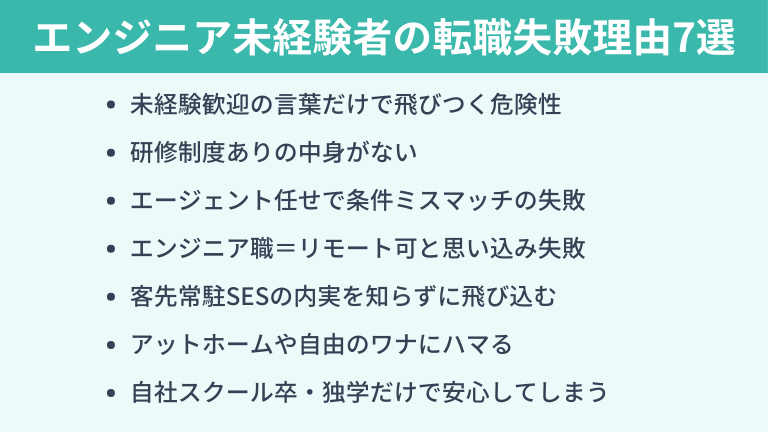

未経験からエンジニア転職した人の失敗体験談を見ると、準備不足が引き起こす転職後のギャップが浮き彫りになります。

実際にnoteなどで公開された体験談では、「初めてエンジニア転職した会社を5か月で退職してしまい、未経験からのIT転職の難しさを身をもって体験してきました」という声があります。とある方は深夜に及ぶ長時間労働で心身ともに追い込まれ、短期退職に至ったそうです。

また、ある程度の年齢でIT転職しようと一念発起したが、絵に描いたように失敗しましたという転職者の体験談もあります。このケースでは、IT未経験での転職活動自体が思うように進まず、最終的に転職を断念せざるを得なくなりました。

これらの失敗に共通するのは、転職後の実務レベルと自分のスキルレベルとの大きなギャップです。 特に技術的な業務においては、学習段階と実務の間に想像以上の差があることが、多くの未経験者を苦しめることになります。

未経験者が最も苦労するのが、実務レベルの技術についていけないという問題です。プログラミングスクールや独学で基礎を学んでも、実際の開発現場で求められるスキルとのギャップは想像以上に大きいのが現実。

毎日「ついていけない状態」が続き、精神的にも肉体的にも追い込まれてしまいます。

「未経験歓迎」の求人に応募したものの、研修は座学だけでOJTなし、実質放置プレイという企業も存在します。

求人票では「しっかりサポート」と書かれていても、現実は新人を指導する体制が整っておらず、自力で学習しながら業務をこなさなければならない状況に陥ります。

未経験者のSES転職でよくある失敗が、客先常駐の実態を理解せずに入社してしまうことです。客先常駐(SES)はブラックになりやすく、経験者から「やめとけ」という声があがっているのは事実です。

たびたび現場が変わり、所属会社からのサポートも薄いため、継続的なストレスを抱えることがあります。

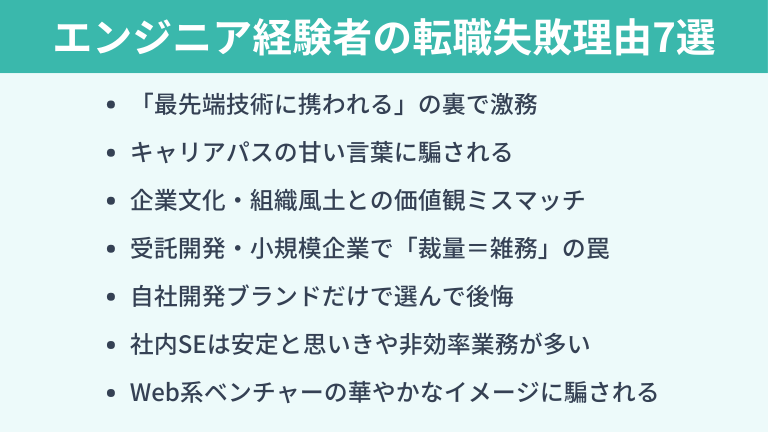

経験者の転職失敗は、スキルミスマッチや企業文化ミスマッチが主な原因となります。技術力があっても、企業との相性が悪ければ転職は失敗に終わってしまいます。

実際の失敗事例として、SIerからWeb系に転職して1か月で辞めた話があります。この方は大手SIerrからWeb系企業に転職したものの、わずか1か月で退職してしまい、最終的に別SIer企業に転職し直しています。

エンジニア転職における5つの失敗パターンとして、自己分析不足、企業リサーチ不足、面接での情報収集不足などが挙げられています。

特に技術力のあるエンジニアほど、自分のスキルレベルと転職先の技術環境とのギャップを軽視しがちです。経験者でも、転職先の詳細な情報を把握せずに転職してしまうと、入社後のミスマッチが発生してしまうのです。

AI・機械学習などの高度技術領域への転職で、周囲のレベルについていけずに孤立してしまうケースがあります。求人では「成長環境」と謳われていても、実際は即戦力レベルの技術力が求められ、学習時間を確保できないまま取り残されてしまいます。

「開発エンジニア募集」で応募したのに、実際は保守・運用やテスト業務がメインだったという例も珍しくありません。新規開発を期待していたエンジニアにとって、既存システムの保守のみでは技術的な成長が見込めず、モチベーション低下につながります。

求人票では「自由な社風」「フレックス制度あり」と書かれていても、実態は成果至上主義で長時間労働が常態化している企業もあります。面接では聞きづらい企業文化の部分で、入社後にギャップを感じて転職を後悔する経験者が多いのが現実です。

「未経験歓迎」という求人文言に安心して、企業の実態を詳しく調べずに応募してしまうのは非常に危険です。

未経験者であっても、成功する可能性は十分にあります。企業が求める人材像を理解し、スキルや知識を身につけ、適切な準備をすることで、未経験からのエンジニア転職を成功させることができますが、企業側の本音は即戦力志向の場合も多いのです。

未経験歓迎の裏には「安い労働力として使いたい」「離職率が高いから常に募集している」といった事情が隠れている可能性があります。求人票の表面的な情報だけでなく、企業の業績や社員の口コミなども併せて確認することが重要です。

「充実した研修制度」と謳っていても、実際は座学のみやマニュアル渡しだけという企業も存在します。特にSES企業では、客先に配属されてから現場任せになるケースが多く、体系的な技術習得ができません。

研修期間や研修内容、指導体制について面接で詳しく確認し、具体的な研修カリキュラムを聞いてみましょう。曖昧な回答しか得られない場合は、研修制度が整っていない可能性があります。

転職エージェントに全てを任せて、自分で企業研究を怠ると条件ミスマッチが発生します。エージェントは転職成立が目的なので、必ずしも求職者の長期的なキャリアを考慮しているとは限りません。

エージェントの意見は参考程度に留め、最終的な判断は自分で行うことが大切です。複数のエージェントから情報収集し、企業の評判や実際の労働環境についても独自に調べましょう。

キッカケエージェントでは、”転職でのミスマッチをゼロにする”という理念のもと、エンジニア経験豊富なコンサルタントがあなたと企業の両方を深く理解し、表面的な条件だけでなく技術的な適性や将来のキャリアパスまで考慮したマッチングを行います。

「ITエンジニア=リモートワーク可能」という先入観で転職活動を進めると、入社後に出社必須で困るケースがあります。特に未経験者の場合、指導やコミュニケーションの観点から出社を求められることが多いのが実情です。

リモートワークの可否、頻度、条件について面接で必ず確認し、自分の希望する働き方ができるかを事前に把握しておきましょう。

SES(システムエンジニアリングサービス)企業の客先常駐の実態を理解せずに転職すると、想像以上のストレスを感じることになります。

客先が遠い所が多く、激務でスキルアップも微妙であるため、後悔している実際の体験談もあります。

現場が頻繁に変わる、所属会社からのサポートが薄い、スキルアップの機会が限定的といったSES特有の問題を事前に理解しておくことが重要です。

「アットホームな職場」「自由な社風」という謳い文句に魅力を感じて転職したものの、実際は労働環境が整っていない、責任の所在が曖昧といった問題があるケースも少なくありません。

これらのキーワードが使われている企業では、具体的にどのような制度や文化があるのかを詳しく確認し、実際の社員の働き方について情報収集することが大切です。

プログラミングスクールを卒業したり独学で基礎を学んだりしただけで、実務レベルに達していると過信してしまうのは危険です。実力がないまま転職活動を頑張るのではなく、現場で自走できるほどのスキルを身につけてから転職活動を始めた方が効率が良いです。

スクールや独学で得た知識と実務で求められるスキルには大きなギャップがあります。ポートフォリオ制作や実践的な開発経験を積んで、即戦力に近いレベルまでスキルを高めてから転職活動を開始しましょう。

エンジニア経験者でも転職に失敗するケースは珍しくありません。技術力があっても、以下の7つの理由で転職を後悔することがあります。

AI、機械学習、ブロックチェーンなど最先端技術を謳う企業に転職したものの、実際は人手不足による激務で技術習得どころではないケースがあります。新しい技術への挑戦という魅力的な謳い文句に惹かれて転職しても、長時間労働で疲弊してしまっては本末転倒です。

技術の習得環境、学習時間の確保、適切な業務量配分について面接で確認し、持続可能な成長環境かどうかを見極めることが重要です。

「将来的にはテックリード」「マネジメント職へのキャリアアップ」といった将来の約束を信じて転職したものの、実際は明確なキャリアパスが存在しないケースも多いです。

具体的な昇進基準、過去の昇進実績、現在のマネジメント層の経歴などを確認し、実現可能性の高いキャリアパスが存在するかを慎重に判断しましょう。

技術力があっても、企業の価値観や働き方が自分に合わないと長続きしません。成果主義、チームワーク重視、個人の裁量重視など、企業によって文化は大きく異なります。

面接では技術的な話だけでなく、どのような価値観を大切にしているか、どのような働き方を推奨しているかについても質問し、自分の価値観との適合性を確認することが大切です。

「幅広い業務に携われる」「裁量が大きい」という謳い文句の小規模企業に転職したものの、実際は専門外の雑務が多く、技術的な成長につながらないケースがあります。

営業補助、インフラ管理、顧客対応など、エンジニア本来の業務以外の比重が高い場合は、長期的なキャリア形成に支障をきたす可能性があります。

「自社開発=良い環境」という思い込みで転職したものの、技術レベルが低い、開発プロセスが整っていない、成長性に疑問といった問題があるケースも存在します。

自社開発であっても、技術力、開発体制、事業の将来性について詳しく調査し、本当に成長できる環境かを見極めることが重要です。

「社内SE=安定・ワークライフバランス良好」というイメージで転職したものの、実際は古いシステムの保守、非効率なプロセス、技術的な挑戦の機会が少ないといった問題に直面することがあります。

社内SEの業務内容、使用技術、システム刷新の予定などを確認し、技術者としての成長機会があるかを慎重に判断しましょう。

メディアで話題のWeb系ベンチャーに憧れて転職したものの、組織体制が未熟、事業の先行きが不安定、労働環境が整っていないといった現実に直面するケースがあります。

ベンチャー企業の場合は特に、財務状況、事業の成長性、組織の安定性について入念に調査し、リスクを理解した上で転職を決断することが大切です。

エンジニア転職の失敗を避けるためには、事前準備と情報収集が不可欠です。以下の5つの対策を実践することで、転職成功の確率を大幅に高めることができます。

転職失敗の多くは「なぜ転職したいのか」「自分が何を優先したいのか」が曖昧なまま転職活動を進めることが原因です。給与アップ、技術的成長、ワークライフバランス、キャリアアップなど、複数の要素の中で何を最優先するかを明確にしましょう。

自己分析では以下の項目を整理すると良いでしょう。

転職の軸が明確になれば、企業選びや面接での判断基準がブレることなく、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

表面的な求人情報だけでなく、多角的な視点から企業情報を収集することが重要です。

事業内容、働き方、評価制度、技術レベル、企業文化などを総合的に調べることで、入社後のギャップを最小限に抑えることができます。

転職成功のためには、転職先で求められるスキルレベルに可能な限り近づけておくことが重要です。未経験者と経験者それぞれで準備すべきスキルが異なります。

| 対象者 | 準備内容 |

| 未経験者 | ・実践的なポートフォリオ制作(GitHub公開、デプロイまで完了) ・基礎資格の取得(基本情報技術者、AWS認定等) ・チーム開発の疑似体験(ハッカソン参加、OSS貢献等) |

| 経験者 | ・最新技術のキャッチアップ(転職先で使用する技術の習得) ・マネジメント経験の補強(チームリーダー、メンター経験等) ・業務改善や技術選定の実績作り |

現場で自走できるほどのスキルを身につけてから転職活動を始めた方が効率が良いでしょう。

転職エージェントは情報収集や企業とのマッチングにおいて有効なツールですが、エージェント任せにするのは危険です。以下のポイントを意識して活用しましょう。

賢い活用方法

エージェントを上手く活用しつつも、主体的な転職活動を心がけることが成功の鍵です。

面接は企業が求職者を評価する場であると同時に、求職者が企業を評価する場でもあります。遠慮せずに労働条件について詳しく確認しましょう。

確認すべき項目

質問することで企業への関心の高さもアピールでき、相互理解を深めることができます。曖昧な回答や質問を嫌がる企業は、透明性に欠ける可能性があるため注意が必要です。

テキスト-7.png)

転職を成功させるためには、未経験者と経験者それぞれに適した準備が必要です。また、共通して重要な選考対策についても解説します。

未経験からエンジニア転職を成功させるためには、基礎的な技術力と業界理解が不可欠です。

基礎的なプログラミング言語の習得は最低限の準備として必須です。Web系を目指すならHTML/CSS、JavaScript、Python、Javaなどから1つ以上を選択し、基本的なアプリケーションを作れるレベルまで習得しましょう。 プログラミングスクールや独学で基礎を学んだだけでは不十分で、実際に手を動かして開発経験を積むことが重要です。

業界知識とキャリアパスの理解も欠かせません。 SES、受託開発、自社開発の違い、フロントエンド・バックエンド・インフラの役割分担、エンジニアの一般的なキャリアパスなどを理解し、自分がどの方向に進みたいかを明確化しておきましょう。業界の基礎知識があることで、面接での受け答えも的確になります。

ポートフォリオ制作では、学習した技術を活用してオリジナルのWebアプリケーションやシステムを開発し、GitHubで公開します。 コードの品質、機能の完成度、技術選定の理由を説明できるレベルまで仕上げることで、実務で通用するスキルレベルをアピールできます。

エンジニア経験者の転職では、技術力の棚卸しとさらなるスキルアップが重要になります。

技術スキルの棚卸しと市場価値の把握では、これまでの経験で身につけた技術、担当した業務、成果を整理し、転職市場でどの程度の価値があるかを客観的に評価します。転職サイトでの想定年収診断やエージェントとの面談を通じて、現在の市場価値を把握しましょう。

キャリアプランの明確化と目標設定も欠かせません。技術を極めるスペシャリスト志向か、マネジメントを目指すジェネラリスト志向か、起業を視野に入れた経験積み上げ志向かなど、5年後、10年後のキャリアビジョンを明確にします。転職はキャリア戦略の一環として位置づけ、長期的な成長につながる選択をすることが重要です。

最新技術のキャッチアップでは、転職先で求められる技術や業界のトレンドを把握し、必要に応じて新しいスキルを習得します。クラウド、コンテナ、AI/機械学習など、市場価値の高い技術を身につけることで、転職の選択肢を広げることができます。

未経験者・経験者共通で重要な選考対策について解説します。

技術的な成果を具体的な数字で表現することが重要です。

未経験者の場合:学習内容とポートフォリオを中心に、習得した技術や制作物の詳細をアピールしましょう。

経験者の場合:業務での成果と技術的な貢献を具体的に示し、使用技術や担当業務を明確に記載します。

面接でのアピールポイントと逆質問の準備も重要です。技術的な質問に対する回答準備、志望動機の明確化、逆質問の準備を怠らないようにしましょう。

特に逆質問では、企業への関心の高さと入社後のミスマッチを防ぐための情報収集を行います。

選考を通じて企業との相性を見極め、双方にとって良い転職となるよう心がけることが、長期的な転職成功につながります。

A1: 個人差はありますが、6か月~1年程度の学習期間を目安にしてください。プログラミングの基礎習得に3~6か月、ポートフォリオ制作に1~3か月程度かかります。ただし、学習時間や理解度によって大きく変わるため、質の高い学習を心がけることが重要です。

A2: SES企業が全て悪いわけではありませんが、企業選びを慎重に行うことが重要です。研修制度の充実度、キャリアパスの明確さ、常駐先の環境、技術力向上の機会などを詳しく確認しましょう。優良なSES企業であれば、未経験者にとって良い成長機会となる場合もあります。

SES企業について将来性も含めて下記記事にて解説しています。

A3: 年収アップのためには市場価値の高いスキルを身につけることが最も重要です。クラウド(AWS、Azure)、AI/機械学習、フロントエンド(React、Vue.js)、マネジメント経験などは特に評価が高い傾向にあります。また、複数の企業から内定を獲得することで、条件交渉を有利に進めることができます。

いかがでしたでしょうか?

エンジニア転職で失敗する人の多くは、事前準備不足と情報収集不足が原因です。本記事で紹介した失敗パターンを理解し、適切な対策を講じることで、転職成功の確率を大幅に高めることができます。

未経験者は基礎的な技術力の習得と業界理解、経験者は技術力の棚卸しとキャリアプランの明確化が特に重要です。また、どちらも企業研究を入念に行い、面接で労働条件を詳しく確認することで、入社後のミスマッチを防げます。

転職は人生の重要な分岐点です。失敗を恐れて行動しないのではなく、失敗パターンを学んで適切に対策することで、理想的なキャリアを実現しましょう。

エンジニア転職でお悩みの方は、専門のキャリアアドバイザーにご相談ください。あなたのスキルレベルと希望条件に合わせた最適な転職戦略をご提案いたします。

これらの失敗例を避けて、本当に理想のキャリアを実現したいなら、IT業界を熟知した専門家のサポートが不可欠です。

転職は人生の重要な分岐点。一人で悩まず、エンジニアの可能性を最大化してきた専門家に相談してみませんか?

無理な転職推奨は一切ありません。まずはキャリアの可能性を一緒に探しましょう。

今の時点でご経験をされている言語や技術要素に関係なく、

①技術を通じてユーザーやお客様にとって使いやすいサービスの実現に興味があるエンジニアの方

②興味・関心がある技術について自ら学ぶ意欲をお持ちの方

上記に当てはまる方でしたら、素晴らしい企業とのマッチングをお手伝いできる可能性が高いです。

最近はお住まいの場所に限らず応募ができる企業や経験年数に関係なくフラットにご評価をして下さる企業も増えているため、ぜひ一度モロー宛てにご相談を頂けますと幸いです。