エンジニアへの転職にあたって、その採用プロセスの中で「技術面接」と呼ばれる、面接が行われる場合があります。

事務職などの採用プロセスでは実施されないため、初めて耳にした方も多いかと思います。しかし、エンジニアの採用においては、重要なプロセスであるため、エンジニア志望の方は、対策を行う必要があります。

本記事では、技術面接の定義・面接の際によく聞かれる質問内容・質問に対する対策方法について詳しく解説します。

エンジニアへ転職する方には、非常に役立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

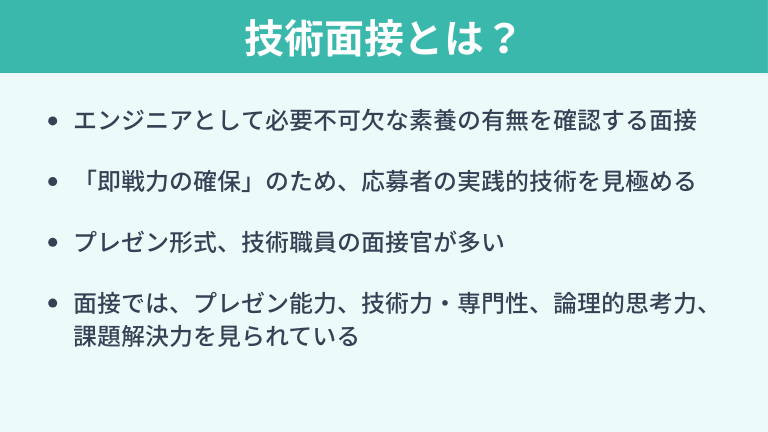

技術面接とは、応募者の技術的なスキル・実務経験・専門知識・問題解決能力といった、エンジニアとして必要不可欠な素養の有無を確認する面接のことです。また、通常の面接では、一問一答形式で行われますが、技術面接はプレゼン方式で行われます。

通常の採用面接では、人柄やコミュニケーション能力、経歴の確認に重点がおかれるのに対し、技術面接は「応募者が実際に業務で活躍できる技術力を持っているか」を実践的な形式で見極めることが目的となっています。

企業が中途採用でエンジニアを募集する目的は、「即戦力の確保」という場合が多いです。そのため、採用企業で今必要とされているスキル・知見・経験を持った人材を企業側としては求めています。

そのため、即戦力となりうるような、実践的な技術力を持ち合わせているか否かを確認するため、技術面接が行われます。

次に、技術面接は具体的にどのように行われているかについて、紹介します。

ポイントは、以下の2点です。

先ほどもふれたように、一般的な面接では、主に面接官からの質問に対して、応募者が答えるという一問一答方式で行われることが多いですが、技術面接ではプレゼン形式で行われることが多いです。

発表時間だけがあらかじめ設けられており、発表方法は自由形式というケースが多いです。PowerPointなどのスライドを活用したり、ホワイトボードや紙に書いたりしながら、自分の意見を発表します。

また、面接官は技術職員である場合がほとんどです。そのため、技術面接ではシステム開発に必要となる「ハードウェア」「ソフトウェア」「システム設計」「プログラミング」「システム開発手法」などの技術的なジャンルについて、発表・質疑応答が行われることが多いです。そのため、技術的なスキルについても理解・説明できることが重要です。

ここでは、技術面接を通して企業の採用担当者が着目しているポイントを紹介します。ポイントは、以下の4点です。

システム開発は、多くのステークホルダーとの協業によって、推進されています。そのため、他のプロジェクトメンバーや上司・クライアント側の担当者に説明・報告する機会が多いものです。よって、これらのステークホルダーと円滑にコミュニケーションを図ることが大切です。コミュニケーションの第一歩は、自分の意見を正しく相手側に伝えることです。そのため、プレゼン能力が重要となるわけです。

技術面接では、システム開発に関連する技術的な知見が問われるため、技術力・専門性といった点も企業は見ています。

その他にも、システム開発においては論理的思考力・課題解決力も必要不可欠なスキルであるため、これらの能力の有無もしっかりとチェックされます。

面接官は、採用企業が今必要としている技術的なスキルの種類・およびスキルレベルを保有している人材であるか否かについて、見極めることが最大のミッションです。

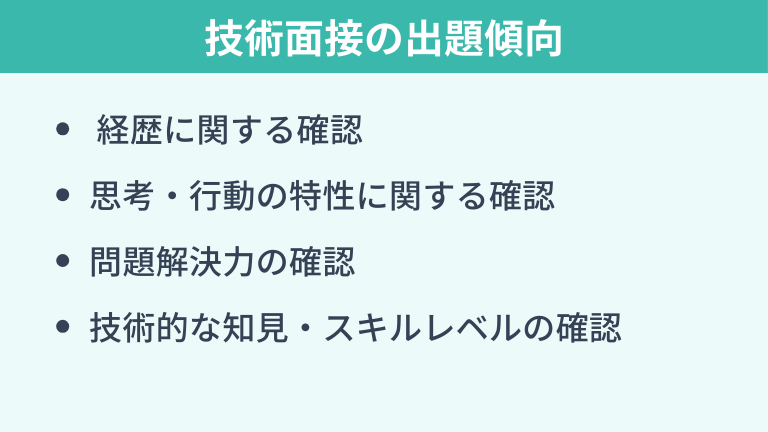

そのために、応募者が今まで培ってきたスキルや経験したことがある業界、企業、ポジションおよび職務内容について質問をします。この質問を通して、現在の保有スキルおよびスキルレベル、得意分野などを見極めます。

これらの質問への対策として、今までの経歴を時系列に整理し、クライアントの業界・企業名・自分のポジション・実際に携わってきた業務内容をまとめておき、質問があった際には最新のプロジェクト内容から説明しましょう。

また、特に応募者が若手の場合には、今後の自分が目指したいキャリアパスなども質問される場合があります。そのため、将来目指しているエンジニア像を明確にし、具体的なキャリアパスについて、自分の希望をあらかじめ整理しておきましょう。

技術面接では、システム開発に関わる技術がメインテーマとなります。しかし、人柄や採用企業に馴染めるか否かを判断するために、思考・行動の特性についても質問されるケースがあります。

たとえば、担当していた業務において、なにか問題が発生したときに、その問題に対して、具体的にどのような対策案を考え、どういった行動をしたかといったことが質問される場合があります。

過去に自分が経験したことに基づいた回答を求められるため、今まで経験してきた業務の中で苦労した点や、その苦労をどのように改善し乗り越えたのか、またなぜそのアクションを取ったのか、ストーリー性を持って具体的に話せるように準備をしておきましょう。

エンジニアにとって、問題解決力は必須ともいえるスキルです。実際のシステム開発中には、事前に予期していなかった課題が必ずといっていいほど発生します。

そのため、面接官はある架空のプロジェクト状況・発生した課題を設定し、応募者に問題解決の方法を質問します。この質問に対する回答を見て、応募者がどのような考え方・プロセスで課題を解決していくかを面接官は確認します。

面接官が、どのようなプロジェクト状況および発生した課題を設定するかはわからないため、面接本番で焦らないように事前に出題されそうなプロジェクト状況・課題をいくつか想定し、回答案を考えておくとよいでしょう。

技術面接で特に確認される点が、技術的な知見の有無およびスキルレベルです。システム開発技術に関する質問を面接官が行い、応募者がその質問に対して回答します。回答内容から、面接官は採用企業で必要としている技術力の有無、およびスキルレベルを確認します。

質問内容は、採用企業側が求めている技術力の対象・スキルレベルによって変わります。そのため、自分の持っている能力をすべて出し切ってアピールできるように、過去の経歴を今一度振り返っておくとよいでしょう。

現職の退職理由は、面接で必ずといってよいほど質問されます。「上司とウマが合わなかった」「社風が自分に向いていなかった」といった回答の場合、人間関係の構築が上手くない・コミュニケーションに問題あり・協調性がないといった、マイナス面が強調されてしまうため、採用には至らないケースが多いでしょう。

| 【回答例】 私の強い要望であった、要件定義・基本設計に携われなかったことが退職理由です。 現職では、主に二次請けの企業であったため、システム開発工程の中の下流フェーズ(プログラミング・システムテストなど)しか携わることができませんでした。 そのため、上流フェーズが事業内容である御社に、ぜひ入社してお役に立ちたいと思い、転職することに決めました。 |

この質問は、「常に新技術についてアンテナを張っているか」「自ら積極的に学ぶというマインドがあるか」といった点が問われる質問です。具体的に自らが行っている学びについて回答ができない場合は、新技術に興味がない・学びには消極的であると面接官に判断されてしまいます。

IT業界の技術革新は、今や数か月といった期間で行われている世界です。そのため、システム開発においても積極的に新技術を導入するといった傾向にあります。新技術の吸収に後ろ向きに思われると、採用企業としては不要な人材と判断されることが考えられます。

| 【回答例】 常に新技術を吸収するために、私はさまざまな取り組みを行っています。たとえば、ITエンジニア向けの雑誌を講読したり、エンジニア専門のコミュニティサイトに入り、情報収集を行っています。 また、新技術を学ぶ時間を、毎日30分程度確保しており、継続的に学びを行っています。さらに、御社の事業内容に関係が深い、〇〇の資格取得に向けて自己研鑽も毎日1時間以上時間を確保し、学んでいます。 |

この質問は、新たな仕事に対して積極的にチャレンジする気持ちがあるかを問われる質問です。IT業界では技術が進歩するスピードが早いため、新技術を活用することを求められ、またクライアントの業種・業界もさまざまなケースが多いです。

このように、今まで携わった経験のない仕事を依頼されることも少なくありません。このとき、「積極的に担当したいとは思わない」といった、やる気がない回答をした場合には、面接官の心象も悪くなります。

| 【回答例】 私は、今回活用する新技術や今まで経験したことがない業種のクライアントの仕事であっても、意欲をもって取り組みたいと考えています。 実際に、現職でも新たな技術を導入する開発プロジェクトや、さまざまな業種のクライアントのシステム開発に、自分から積極的に参加したいとアピールし、アサインされ担当してきました。 そういった経験もあるため、今まで自分が携わったことがないような開発プロジェクトであっても、積極的に参画したいと考えています。もちろん他のメンバーに迷惑がかからないように、プロジェクト参画前に新たな技術や、新たなクライアントの業界について、自己研鑽ししっかりと準備をしておきます。 |

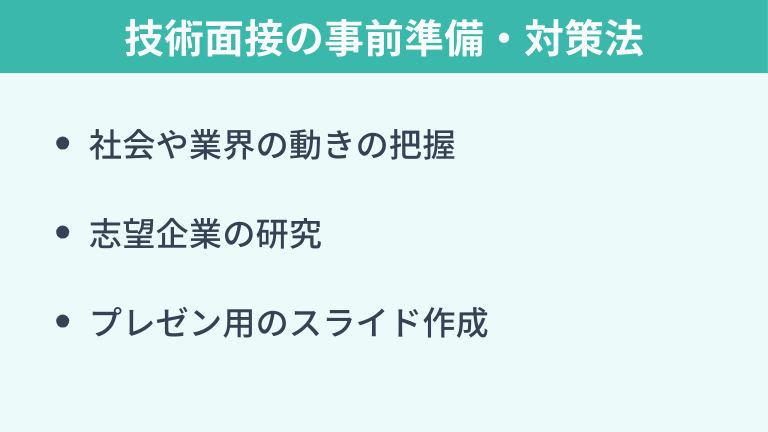

特に、システム開発の上流工程を事業内容としている企業を志望する場合には、クライアントからの要件定義をヒアリングし・確認およびまとめを行います。

よって、クライアント企業を取り巻く環境(世界経済の状況・クライアント企業の業界の概況・トレンド・課題など)についての知見も必要不可欠となります。

そのため、経済新聞や業界専門新聞および業界誌などを読み、クライアント企業を取り巻く環境についても把握しておきましょう。

志望企業の会社概要・経営方針・事業内容・売上額・業界におけるポジション・現在力を入れている事業・社員数・拠点・沿革といった、基本的な情報は公式サイトや企業紹介パンフレットなどをチェックし、しっかりと抑えることが重要です。

このような、基本情報自体が把握できていない場合、志望企業へ入社したいという熱意が感じられず、また志望企業に対しても失礼にあたります。

技術面接で行われる、応募者から面接官に対してのプレゼンにおいて、プレゼン用のスライドは非常に重要なアイテムです。

採用企業側が求めているニーズに、しっかりと答えている内容であり、わかりやすくなるべくコンパクトなスライド数とした方がよいでしょう。

具体的には、スライド枚数としては10枚程度が妥当であるといわれています。内容も自分が保有している技術スキルや、そのレベルを中心にまとめておくことをおすすめします。

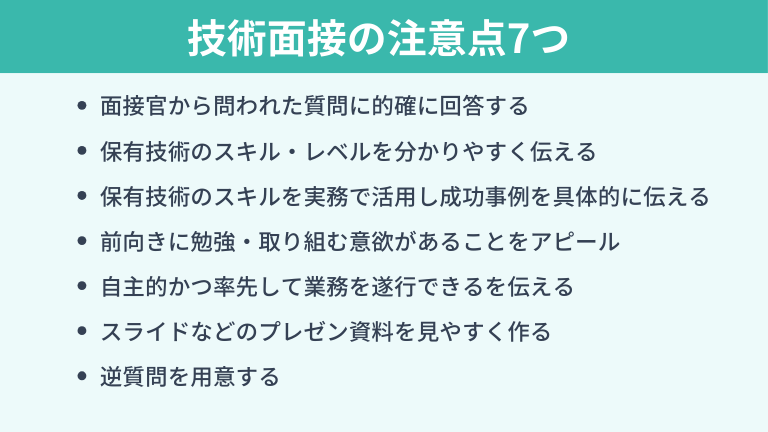

面接官から回答を求められた質問について、ただ質問内容だけを考えるのではなく、質問の背景・技術面接で問われている理由・目的などを質問内容からくみ取り、回答をするようにしましょう。

もちろん質問内容に対して、ピントがずれたような回答をしてしまうことはNGです。また、回答においては、可能であれば技術スキルや、スキルに関するエピソードを盛り込むと、より具体的なイメージが湧くため、面接官にも好印象を与えるでしょう。

応募企業が今回の募集で必要としているスキルを中心にして、プレゼンをする必要があります。

また、保有スキルを実務で具体的にどのように活用したのか、どういった業務において活用したのかという点について、またどういったことまで対応できたかといった点については、今までの業務経験とリンクさせて、より具体的に分かりやすく伝えましょう。

保有している技術スキルを実務でどのように活用し、どういった成果が図れたのかについて具体的に伝えることで、自分の保有スキルおよびスキルレベルが面接官に伝わりやすくなります。

たとえば、「ある技術について実際の開発プロジェクト内のプログラミングフェーズで活用することで、いままで技術的に実現できていなかった〇〇〇という機能が実現できるようになりました。この新技術は独学でアルゴリズムや利用方法を学びました」というようにプレゼンをするとよいでしょう。

常にIT業界の最新の技術動向にアンテナを張り、今後ニーズが高まるであろう新技術に対して、抵抗なく前向きに勉強できることや、新技術について上司やクライアントに、メリット・デメリットを説明したといった経験をアピールしましょう。

中途採用者に採用企業が求めることは、即戦力として動いてくれるかという点です。そのため、開発プロジェクトの業務において、自らのミッションは何であり、また自分が担当する業務の中で優先順位付けをして、自主的かつ率先して業務を遂行できるといったことを、面接官に伝えていくことが重要でしょう。

口頭によるプレゼンだけでは、面接官にはプレゼン内容が正しく伝わらなかったり、理解するまでに時間がかかるといったデメリットがあります。そこで、プレゼン時にはプレゼンのポイントを整理した、スライドを活用してプレゼンを行うようにしましょう。

プレゼン資料は、1枚1テーマとして、文字情報はあくまでキーワードとなる言葉だけに止め、表や図など一見してプレゼンしたい内容が明確に分かるようにしておくことが重要です。

技術面接では、面接の最後に何か質問はあるかと問われることが多いです。このとき、質問が何もないということは避けましょう。質問がないということは、採用企業からみると入社したいという熱意が読み取れないためです。

採用企業側としても、自社の事業に興味があり積極的に働いてくれる人を望んでいるからです。そのため、入社への熱意を面接官に伝えるという観点から、逆質問を事前にいくつか用意していくことをおすすめします。

本記事では、技術面接の定義・目的・よく問われる質問とその回答例、技術面接の際に特に注意すべきポイントについて、解説してきました。

エンジニアへの転職を目指す方にとって、自分の保有スキルの棚卸・応募企業の決定・書類面接試験対策を一人ですることは時間的に難しいでしょう。このような悩みを持たれている方は、ぜひエンジニア特化の転職エージェントである、キッカケエージェントを利用してください。

エンジニアの転職に精通したスタッフが、あなたの志望企業への転職を徹底サポートしてくれます。ぜひ、利用することをおすすめします。

今の時点でご経験をされている言語や技術要素に関係なく、

①技術を通じてユーザーやお客様にとって使いやすいサービスの実現に興味があるエンジニアの方

②興味・関心がある技術について自ら学ぶ意欲をお持ちの方

上記に当てはまる方でしたら、素晴らしい企業とのマッチングをお手伝いできる可能性が高いです。

最近はお住まいの場所に限らず応募ができる企業や経験年数に関係なくフラットにご評価をして下さる企業も増えているため、ぜひ一度モロー宛てにご相談を頂けますと幸いです。